PMPの記事まとめ第4弾は、スコープマネジメントについてまとめます。ここではプロジェクトの成功において必要な作業は何か?が明確になります。

what you learn

プロジェクトスコープマネジメント

スコープとは、ステークホルダーの要求事項(=プロジェクトの目的)を達成するためのプロジェクトに必要な作業や成果物の範囲を意味しています。スコープという用語はPMBOKガイドでは以下の2つに定義されます。

- プロダクトスコープ:プロダクト、サービス、所産に特有の特性や機能

- プロジェクトスコープ:規定された特性や機能を持つプロダクト、サービス、所産などを生み出すために実行する作業。プロダクトスコープを含むものとみなされる

また、スコープは開発アプローチにより定義されるタイミングが異なります。予測型(ウォーターフォール型)ではプロジェクトの開始時、適応型(アジャイル型)では反復の開始ごとに承認されることになります。

プロジェクトスコープマネジメントの以下6つプロセスを確認していきます。

※ () 内はプロセス群の名前を記載。

- スコープマネジメントの計画(計画)

- 要求事項の収集(計画)

- スコープの定義(計画)

- WBS の作成(計画)

- スコープの妥当性確認(監視・コントロール)

- スコープのコントロール(監視・コントロール)

スコープマネジメントの計画(計画)

プロジェクトおよびプロダクトスコープを定義、妥当性確認、コントロールする方法を文書化したプロジェクトマネジメント計画書を作成するプロセスです。要求事項に対するマネジメント方法を記載した計画書も作成されます。

インプット・ツールと技法・アウトプットは以下の通りです。

| インプット | ■ プロジェクト憲章 ■ プロジェクトマネジメント計画書 — 品質マネジメント計画書 — プロジェクトライフサイクル記述書 ■ EEF ■ OPA |

|---|---|

| ツールと技法 | ■ 専門家の判断(SME) ■ データ分析 (代替案分析) ■ 会議 |

| アウトプット | ■ スコープマネジメント計画書 ■ 要求事項マネジメント計画書 |

アウトプット

スコープマネジメント計画書は、プロジェクトスコープを定義、文書化

検証、マネジメント、コントロールする方法を記載しています。WBSの作成や維持、スコープの変更方法、成果物の公式な受け入れ基準、要求事項への処理方法などが記載されています。

要求事項マネジメント計画書は、顧客からの要求事項を収集する方法や優先順位の決め方などの記載があります。

要求事項の収集(計画)

スコープマネジメント計画書や要求事項マネジメント計画書、およびステークホルダー登録簿をもとに必要なステークホルダーからの要求事項を決定し、文書化し、マネジメントするプロセスで、一般的に「要件定義」と呼ばれます。

そのため

というような会話を聞いたら、

と頭の中で自動変換しましょう。

インプット・ツールと技法・アウトプットは以下の通りです。

| インプット | ■ プロジェクト憲章 ■ プロジェクトマネジメント計画書 ■ プロジェクト文書 ■ ビジネス文書 — ビジネスケース ■ 合意書 ■ EEF ■ OPA |

|---|---|

| ツールと技法 | ■ 専門家の判断 ■ データ収集 ■ データ分析 ■ 意思決定 ■ データ表現 ■ 人間関係とチームに関するスキル ■ コンテキストダイアグラム ■ プロトタイプ |

| アウトプット | ■ 要求事項文書 ■ 要求トレーサビリティマトリックス |

インプット

プロジェクトマネジメント計画書は以下の補助計画書を参照します。

- スコープマネジメント計画書

- 要求事項マネジメント計画書

- ステークホルダーエンゲージメント計画書

プロジェクト文書としては以下の3つが使われます。

- 前提条件ログ

- 教訓登録簿

- ステークホルダー登録簿

ツールと技法

要求事項を収集する際に、いくつかのツールと技法を利用します。

データ収集

- ブレーンストーミング

- インタビュー

- フォーカスグループ:専門家(SME)と一定のグループを集めての聞き取り調査

- アンケートと調査:多数の回答者から情報を収集。迅速な結果が必要な場合や関係者が地理的に離れている場合に有効

- ベンチマーキング

データ分析

- 文書分析:合意書、ビジネス計画書などを分析

意思決定

- 投票:満場一致、過半数、相対多数などで決定

- 独裁的意思決定

- 他基準意思決定分析:意思決定マトリックスを利用した系統的な分析手法

データ表現

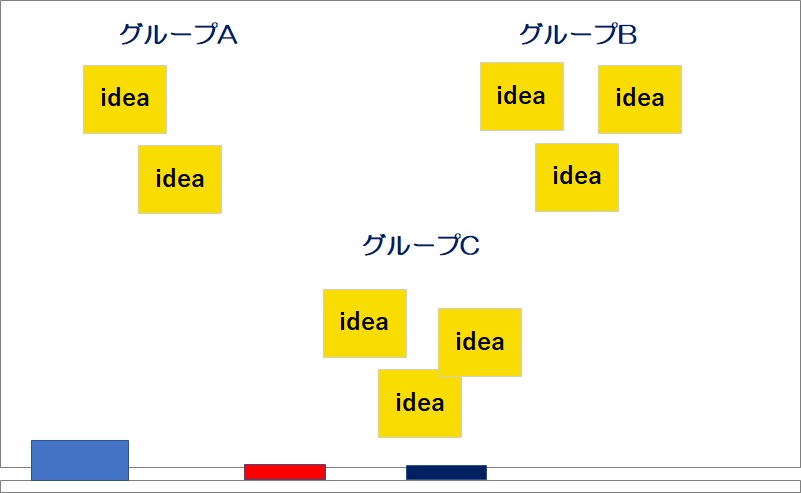

- 親和図(KJ法):多数のアイディアをグループ分けできる。ポストイットとホワイトボードでアイディアをグループ分けする作業はこれに該当。

- マインドマップ法

人間関係とチームに関するスキル

- ノミナルグループ技法:ブレーンストーミング+投票で優先順位を決める

- 観察と対話

- ファシリテーション:ステークホルダーを集めて行う集中的なセッションで利用される。ファシリテーションスキルが利用される状況として、共同アプリケーション設計、開発(JAD)、品質機能展開 (QFD)、ユーザーストーリーなどがある。

プロトタイプ

プロダクトを構築する前にモデルを提供することで要求事項へのフィードバックを回収する方法。モックアップ、シミュレーションなどが例となる。

アウトプット

要求事項文書は、個々の要求事項がプロジェクトのビジネスニーズにどう合致しているかを記述化した文書です。次のスコープの定義の重要なインプットになります。

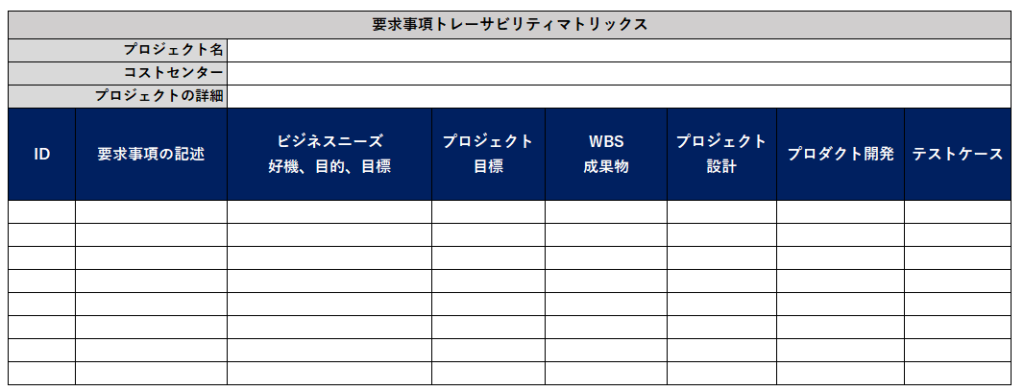

要求事項トレーサビリティマトリックスは、プロダクト要求事項発生元と、要求事項を満たす成果物の結びつきをマトリックスでまとめたものになります。

スコープの定義(計画)

収集した要求事項を、要求事項文書から最終プロジェクト要求事項を選択するプロセスです。

インプット・ツールと技法・アウトプットは以下の通りです。

| インプット | ■ プロジェクト憲章 ■ プロジェクトマネジメント計画書 — スコープマネジメント計画書 ■ プロジェクト文書 ■ EEF ■ OPA |

|---|---|

| ツールと技法 | ■ 専門家の判断 ■ データ分析(代替案分析) ■ 意思決定(他基準意思決定分析) ■ 人間関係とチームに関するスキル ■ プロダクト分析 |

| アウトプット | ■ プロジェクトスコープ記述書 < 以下更新版 > ■ プロジェクト文書 |

インプット

プロジェクト文書については以下の3つが使用されます。

- 前提条件ログ(制約条件と前提条件が記載されている)

- 要求事項文書

- リスク登録簿

ツールと技法

プロダクト分析では、ハイレベルの要求事項を、最終プロダクトを設計するために必要な詳細レベルまで要素分解されます。例として以下のような技法あります。

- プロダクトブレークダウン

- システム分析

- 要求事項分析

- システム工学

- 価値工学(VE)

- 価値分析(VA)

VEやVAはコスト低下を目的としており、同機能でいかにコストダウンできるかを分析する。

アウトプット

プロジェクトスコープ記述書は、以下の内容が記述されています。

- プロダクトスコープ記述書:プロダクト、サービスなどの特性を段階的に詳細化

- 成果物:プロダクト、所産、サービスに加え、関係する報告書や文書などの補助的な所産も含まれる

- 受け入れ基準:成果物の受け入れの基準

- プロジェクトからの除外事項:スコープクリープを減らすことができる

WBS の作成(計画)

プロジェクトの要求事項から、プロジェクトの作業を詳細に分解してワークブレイクダウンストラクチャー(WBS)を作成するプロセスです。

WBS は 「プロジェクト目標を達成し、必要な成果物を生成するために、プロジェクトチームが実行する作業を、成果物を主体に段階的に要素分解したもの」 とPMBOKガイドでは定義されています。また、WBSの最低構成要素は、ワークパッケージと呼ばれます。

インプット・ツールと技法・アウトプットは以下の通りです。

| インプット | ■ プロジェクトマネジメント計画書 — スコープマネジメント計画書 ■ プロジェクト文書 —プロジェクトスコープ記述書 —要求事項文書 ■ EEF ■ OPA |

|---|---|

| ツールと技法 | ■ 専門家の判断 ■ 要素分析 |

| アウトプット | ■ スコープベースライン < 以下更新版 > ■ プロジェクト文書 —前提条件ログ —要求事項文書 |

ツールと技法

要素分解は、インプットにあるプロジェクトスコープ記述書に記載されているプロジェクトスコープや成果物を細分化するための技法です。PMBOKガイドでは、通常以下の活動が行われると定義されています。

- 成果物と関連する作業の特定と分析

- WBS構造化と組織化

- 上位のWBSレベルから下位のWBSレベルへと、より詳細な構成要素への要素分解

- WBS要素への識別コードの作成と割当て

- 成果物の要素分解のレベルが適切であることの検証

段階的に詳細化する手法としては、ローリングウェーブ計画法が使用されることがあります。

アウトプット

スコープベースラインは比較のための基準として使用され、変更時は正式な変更管理の基準を通して行われます。スコープベースラインは以下の3つで構成されています。

- プロジェクトスコープ記述書

- WBS

- WBS辞書:WBS識別コード、作業の記述、担当組織、スケジュールマイルストーン、必要な資源、コスト見積もり、受け入れ基準などの情報が含まれる

スコープの妥当性確認(監視・コントロール)

スコープの妥当性確認で、検証された成果物を顧客やスポンサーによって正式な受入れが行われます。

もしプロジェクトが中断した場合においても、成果物の完成度愛と範囲を確定して文書化することが必要になります。

インプット・ツールと技法・アウトプットは以下の通りです。

| インプット | ■ プロジェクトマネジメント計画書 —スコープマネジメント計画書 —要求事項マネジメント計画書 —スコープベースライン ■ プロジェクト文書 ■ 検証済み成果物 ■ 作業パフォーマンスデータ |

|---|---|

| ツールと技法 | ■ 検査 ■ 意思決定(投票) |

| アウトプット | ■ 受入れ済み成果物 ■ 作業パフォーマンス情報 ■ 変更要求 < 以下更新版 > ■ プロジェクト文書 |

ツールと技法

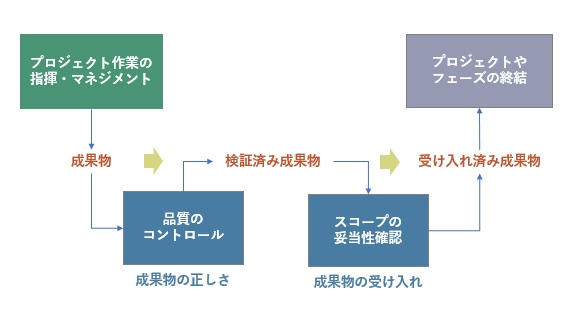

プロジェクトやフェーズの終結(終結)で成果物が検証~受入れされ、顧客へ移管されるまでの流れを下図のようにまとめましたが、ここでは検証された成果物の正式な受入れのための検査が行われます。

スコープのコントロール(監視・コントロール)

プロジェクトおよびプロダクトスコープの状況を監視し、スコープベースラインへの変更をマネジメントするプロセスです。時間やコスト、資源を調整せずにスコープが拡大し続けるスコープクリープを防ぐために重要なプロセスになります。

インプット・ツールと技法・アウトプットは以下の通りです。

| インプット | ■ プロジェクトマネジメント計画書 — スコープベースライン ■ プロジェクト文書 ■ 作業パフォーマンスデータ ■ OPA |

|---|---|

| ツールと技法 | ■ データ分析(差異分析、傾向分析) |

| アウトプット | ■ 作業パフォーマンス情報 ■ 変更要求 < 以下更新版 > ■ プロジェクトマネジメント計画書 ■ プロジェクト文書 |

ツールと技法

差異分析は、プロジェクトマネジメント計画書のベースラインであるスコープベースラインと実際の状況を把握する作業パフォーマンスデータの差異を分析して、是正処理や予防処置が適切であるかを判断します。

次はスケジュールへ

プロジェクトにおける作業や成果物、受け入れ基準などがまとまれば、次はスケジュールを決めていきます。

今回はここまで!